自閉症や知的障害のあるお子さんを育てていると、「合理的配慮」という言葉を耳にすることが増えてきたのではないでしょうか?

学校や職場で「合理的配慮を求めることができる」と言われても、「具体的にどんなことを配慮すればよいか?」「親として何ができることは?」と疑問に思うことも多いかと思います。

今回は、合理的配慮の基本的な考え方について、一緒に考えていければと思います。

合理的配慮とは?

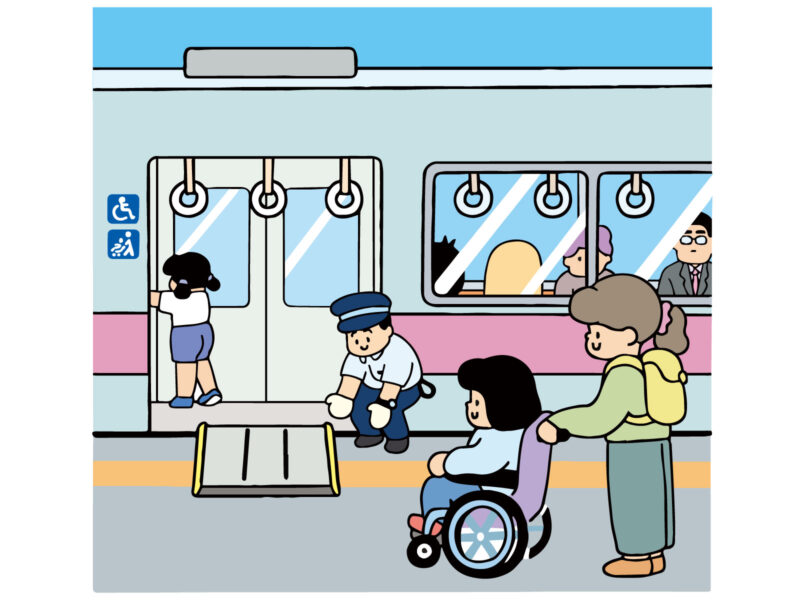

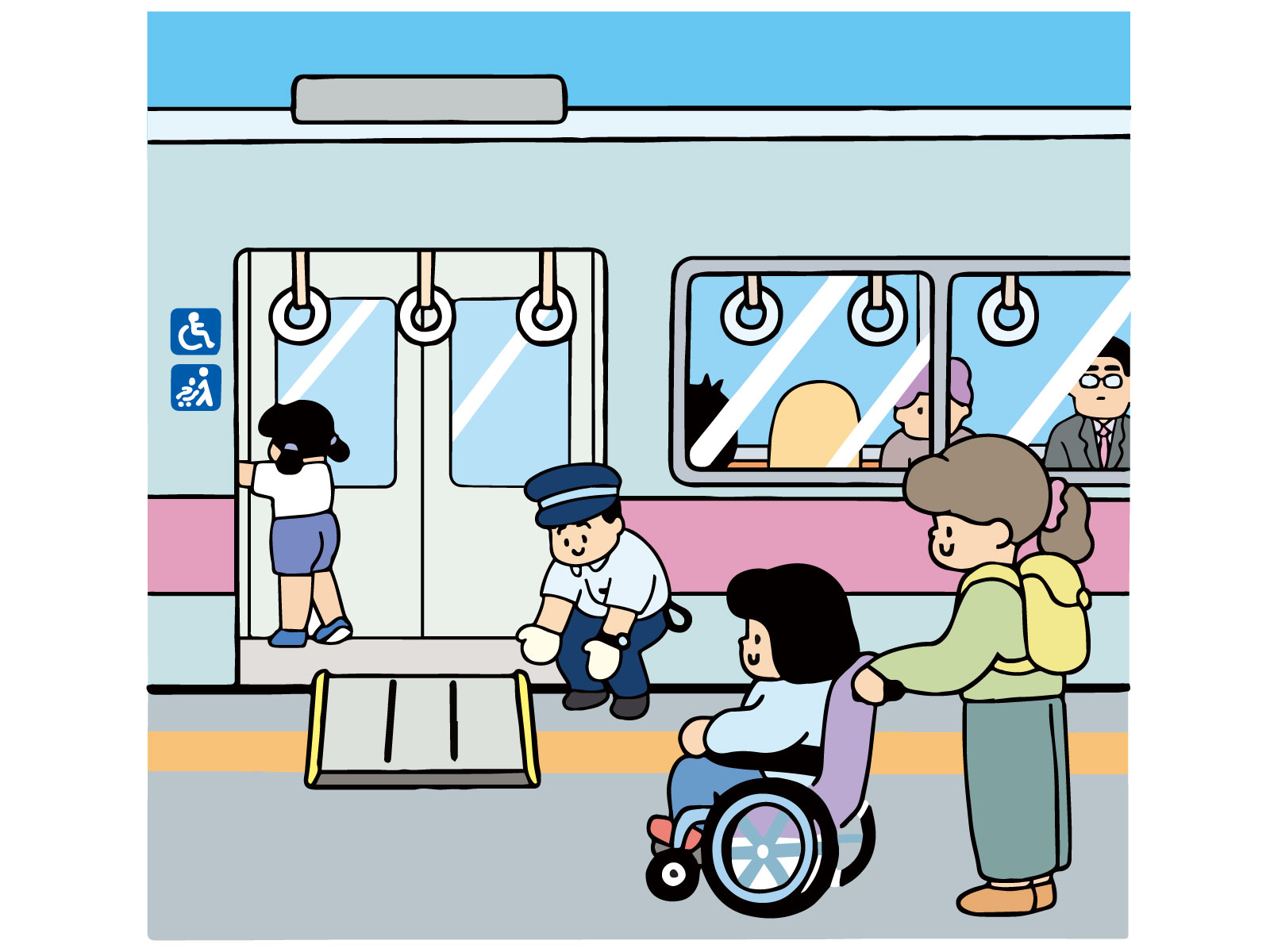

合理的配慮とは、障害のある人が社会の中で直面するバリア(障壁)を取り除くために、可能な範囲で配慮や調整を行うことを指します。

内閣府のリーフレットによると、合理的配慮は以下のように説明されています。

「障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるもの。」

つまり、「こういう対応をしてもらえれば助かる」「〜が苦手なので〜があるとありがたい」と意思を伝えたときに、学校や職場、事業者において、できる範囲で環境を調整してもらえるという考え方です。

合理的配慮の流れ

合理的配慮は、以下のような流れで進めていきます。

1. 障害のある人からの意思表明(配慮願い)

まずは、「こうしてほしい」という希望を伝えます。

2. 希望や理由を聞き取る

どんな困りごとがあるのか、具体的な理由を聞き取って整理してもらいます。

3. お互いの意見を尊重しながら話し合う

どんな方法なら実現可能かを一緒に相談します。

4. 負担のない範囲で対応可能な内容を検討する

学校や職場などが、どこまで対応できるかを考えます。

5. 対応できることを伝える

どんな配慮ができるかを決定し、本人や家族に伝えます。

6. 理解が得られるよう理由も説明する

もし希望どおりの配慮が難しい場合、その理由を説明し、別の方法を提案することもあります。

合理的配慮は「相手に配慮をお願いするだけ」で終わるものではなく、お互いで話し合いながら配慮の内容を調整していくプロセスが大切になります。

「意思の表明」がポイント!なんですが…

合理的配慮の大前提は、「本人が配慮を求めること(意思の表明)」です。

でも、ここに大きなハードルがあります。

それは、自閉症や知的障害のある子どもにとって、「自分が何に困っているか」を知ること(客観視)や、伝えること(コミュニケーション)がそもそも難しいということがあります。

例えば、「学校の音がうるさくて辛い」と感じていても、それを言葉で伝えられないこともありますし、「みんなと同じようにしないといけない」と思い込んでしまい、我慢してしまう場合もあるかと思います。

親としてできること

では、親として子どもの合理的配慮についてどのように考えたらよいのでしょうか?

大切なのは、以下の3つの視点です。

① まずは子どもの特性を理解する

「合理的配慮を求める」ためには、まず子どもがどんなことに困りやすいのかを知ることが大切です。

日常の中で「何にストレスを感じているのか?」「どんなサポートがあればスムーズに過ごせるのか?」を整理しておけると良いかと思います。

例えば…

• 音に敏感 → 耳栓やイヤマフ、ノイズキャンセリングイヤホン等を活用

• 予定変更が苦手 → 視覚的なスケジュールを事前に提示

• 書くのが苦手 → パソコンやタブレットの活用

困りごとは、本人が自覚していないこともあります。親や周りが働きかけることで本人の気づきにつながっていくこともあります。

② 配慮を伝えるのは親でもOK

合理的配慮における「意思の表明」は、必ずしも子ども本人がしなければならないわけではありません。

親や先生、支援者が代わりに伝えることもできます。

例えば、学校の先生に「うちの子は○○が苦手なので、○○な対応をお願いできますか?」と相談するのも合理的配慮としては十分に成り立ちます。

また、医師や福祉機関の支援者を通じて伝える方法もあります。

「本人が伝えられないから無理かも…」と諦めるのではなく、周りの大人が子どもの代わりに伝えることができると知っておくと安心かと思います。

③ 「必要な配慮」をあらかじめ考えておく

親として意識したいのは、「どんな配慮があれば、子どもがうまく過ごせるのか?」をあらかじめ考えておくことです。

例えば…

• 「給食の時間が苦痛」 → 一人で食べる時間を設けてもらう

• 「授業中に立ち歩いてしまう」 → 席を後ろにしてもらう、休憩時間に体を動かさせてもらう

• 「急な予定変更が苦手」 → 変更がある時は事前に伝えてもらう(できれば視覚的に伝えてもらう)

子どもが過ごしやすい環境を整えることが合理的配慮の本質でもあります。上記のような事前準備があることで、学校先生ともスムーズに話し合うことができるように思います。

合理的配慮は「環境の調整」

合理的配慮は、英語で「reasonable accommodation」と言います。

「accommodation」は「適応」「順応」と訳されることが多く、「環境を調整する」という意味も持ちます。

「障害のある人が社会に合わせる」のではなく、社会や環境が少しでも障害のある人に合わせることで、暮らしやすさを向上させるのが合理的配慮の本質です。

「障害は社会モデル」と言われるように、環境との相性によって、障害の程度や困難さは変わります。

だからこそ、親としてできるのは、子どもが過ごしやすい環境を少しでも増やすこと。

・子どもがどんなことに困るのかを把握しておく

• どんな配慮があればスムーズに過ごせるのか考える

• 学校や支援者の人と継続的に相談・連携していく

周りのサポートも受けながら、子どもが自分の力を発揮しやすい環境を少しずつ調整していってもらえたらと思います。

コメント